Insert HTML here

ARCHITETTURA FORTIFICATA

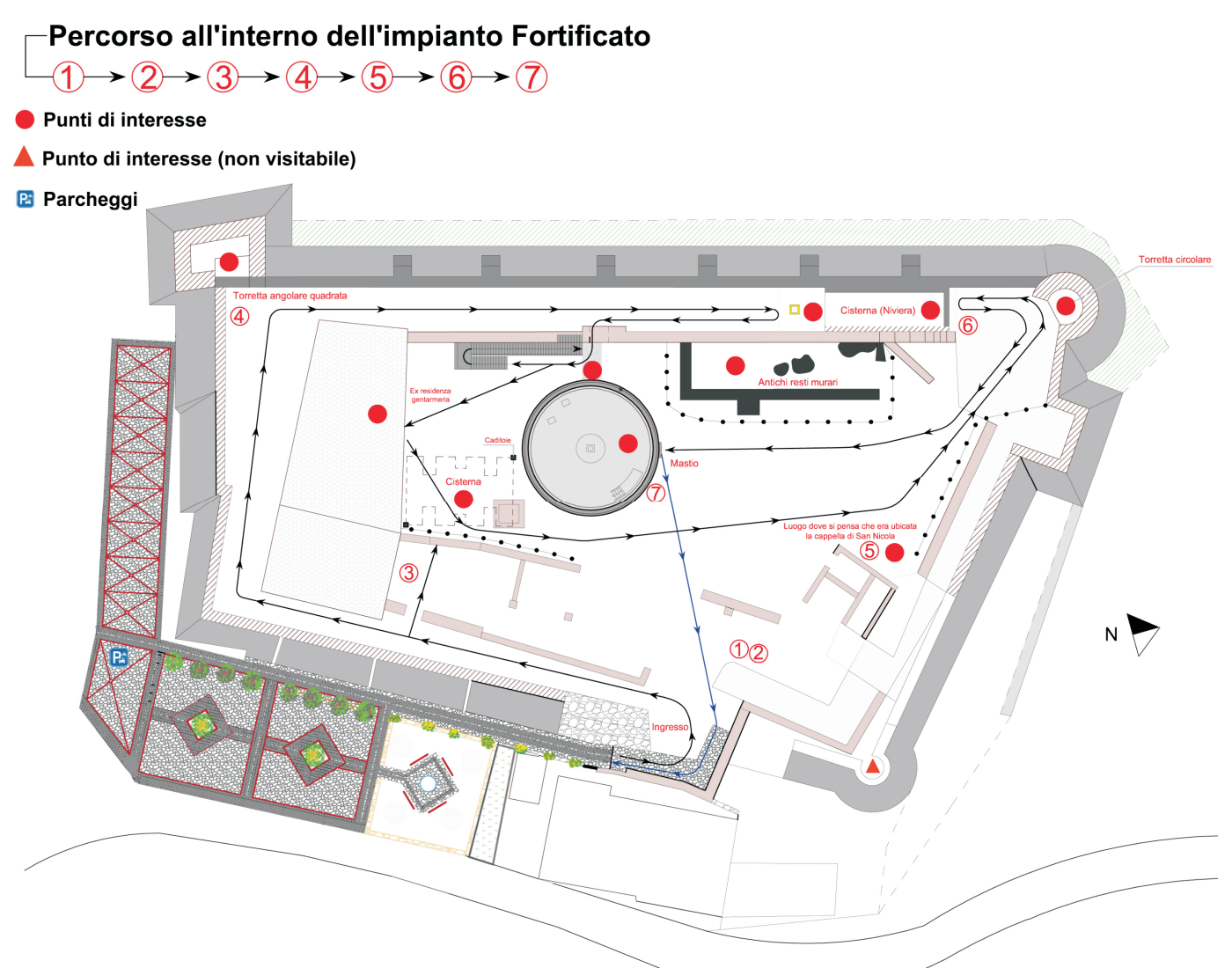

Il castello è posto sulla punta più alta della collina per meglio sfruttarne la naturale predisposizione alla difesa: sebbene quasi totalmente privo di cinta muraria «è parte integrante dell’ambiente urbano e, con esso, costituisce una delle peculiarità del paesaggio». È molto probabile che il primitivo impianto fortificato debba attribuirsi ai Longobardi, perché Malvito è indicata come sede di gastaldi, che «svolgevano le funzioni amministrative oltre che quelli militari, nelle loro residenze fortificate che il più delle volte erano veri castelli».

I Longobardi, infatti, proprio per le loro norme di vita e di amministrazione, favorirono la costruzione di castelli, particolar modo nelle zone inter- ne, scegliendo luoghi impervi sulle rocce per ragioni strategiche di difesa; accanto ai fattori naturali le difese però venivano ancora più accresciute con l’ingegno umano, ma la forma che il castello assumeva era determinata quasi sempre dalle condizioni topografiche del terreno su cui esso sorgeva e le asperità delle rocce condizionavano sempre l’impostazione planimetrica. Tale disposizione era conseguente all’ordinamento longobardo che portava i gastaldi a circondarsi di soldati e ad isolarsi in luoghi inaccessibili dove, alle difese naturali, aggiungevano quelle militari.

Il castello divenne così l’elemento propulsore attorno al quale si radunarono i fuggiaschi delle pianure che diedero vita a quei borghi di cui Malvito ne è certamente un esempio. Ciò che resta comunque viene correntemente attribuito all’epoca normanna e cioè quando il Guiscardo sceso nella valle dell’Esaro conquistò Malvito con uno stratagemma.

Con l’avvento degli Angioini il castello, probabilmente subì allora delle modifiche; Parco alla francese, posto all’ingresso del castello (ormai perso ma del quale abbiamo ricordo in una descrizione del 1775), dimostra la realizzazione di forme di quell’epoca.

Non ci sono pervenuti accorgimenti tipici tali da supporre trasforma- zioni del periodo aragonese, anche se l’apprezzo del 1675 descrive il torrione centrale con meruli grandi dei quali esistono esempi in Castelnuovo di Napoli ed in Calabria a Le Castella. Va notato, infatti, che proprio con l’impiego delle artiglierie le alte torri risultavano pericolose ed inefficaci, per cui i merli medievali, vulnerabili per il tiro dei can- noni, vennero sostituiti dai merloni, forse, l’unico intervento dell’adeguamento, dettato dall’evoluzione quattrocentesca.

Dell’importanza del castello di Malvito nel periodo svevo possiamo esserne certi perché nel 1197 fu oggetto di un violento scontro avvenuto tra cavalieri normanni e svevi, per la ribellione della nobiltà tedesca alla volontà della regina Costanza di riportare nel regno di Sicilia, quell’immagine normanna che le spettava e di cui ne era la diretta rappresentante. Proprio in virtù di questi avvenimenti il castello fu occupato da Federico Hohenstadt il quale lo aveva sottratto a Mauro de Mira nominato castellano dall’abate Goffredo di Montecassino quando il feudo di Malvito fu donato da Enrico VI all’abbazia benedettina.

Agli ordini della Regina vennero alcuni nobili calabre- si capeggiati da Anfuso di Roto che in un primo tempo riuscirono a riconquistare l’architettura fortificata ma ben presto dovettero nuovamente capitolare per un inganno attuato dall’Hohensdat.

Il castello originariamente aveva agli spigoli quattro torri, ma attualmente ne rimangono soltanto tre, di cui le due esposte a nord di forma cilindrica, mentre a sud quella quadrata, era circondato da tre lati da un fossato, ora del tutto appianato.

Punti di interesse

La Cisterna

La Torretta angolare

La Cappella

La Neviera

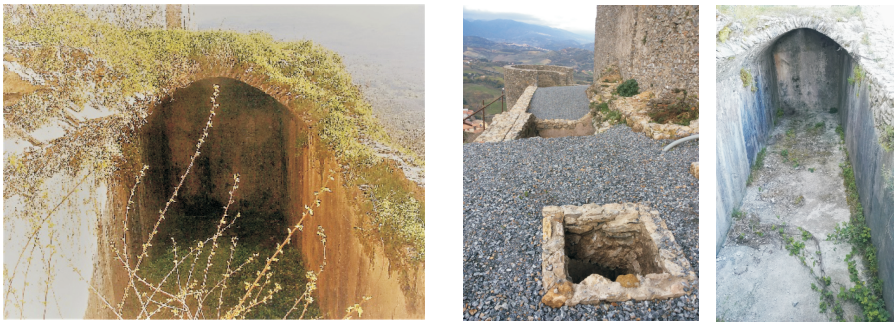

La cisterna riceveva l’acqua piovana dai tetti attraverso due caditoie poste agli spigoli opposti della diagonale del locale sotterraneo, oggi chiuse per motivi di sicurezza.

La cisterna riceveva l’acqua piovana dai tetti attraverso due caditoie poste agli spigoli opposti della diagonale del locale sotterraneo, oggi chiuse per motivi di sicurezza.

La parte superiore era formata da un quadrangolo in ferro e treccia in ottone per la presa dell’acqua.

La tipologia della cisterna è senza dubbio la più nota, formata da un’unica camera, di forma rettangolare con copertura a botte, intonacata con malta idraulica per una buona tenuta dell’acqua e sorretta da tre archi.

Della primitiva fabbrica si nota traccia all’interno della torretta angolare quadrata, nella scarpa e nei basamenti delle mura di camminamento.

Della primitiva fabbrica si nota traccia all’interno della torretta angolare quadrata, nella scarpa e nei basamenti delle mura di camminamento.

Un tempo essi erano completi di saettiere, che insieme alle caditoie, costituivano un efficace strumento di resistenza. Non essendo stata ancora scoperta la polvere da spa- ro, infatti, i difensori si trovavano molto avvantaggiati nel restare al coperto nei confronti degli assalitori.

Le piombatoie venivano opportunamente calcolate, ed in questo artificio, la scarpa risultava essere di primaria importanza, in quanto, oltre allo scopo di riparare il muro dal tiro dei proiettili, con la sua inclinazione, consentiva una perfetta traiettoria nel lancio delle pietre o di liquidi bollenti contro gli assalitori, spinti fin sotto le mura.

Per evitare che potesse agevolare la scalata delle mura da parte degli assalitori, la scarpata veniva abitualmente limitata ai due terzi del muro del castello.

La cappella del castello, dedicata a San Nicola, da quanto emerge dagli apprezzi sotto citati, doveva trovarsi nella zona a nord-est del castello.

La cappella del castello, dedicata a San Nicola, da quanto emerge dagli apprezzi sotto citati, doveva trovarsi nella zona a nord-est del castello.

Essa custodiva, per come ci informa un apprezzo del 1675 conservato nell’Archivio di Stato di Napoli, un dipinto della Vergine di Luca Giordano, di cui purtroppo non si ha traccia.

“La cappella ad intempiatura lavorata a quattretti, Rosette ed altri lavori sotto il titolo di Santo Nicola con l’altare, è guattro ed l’imagine S.ma della Madonna di Piedi grotte, et in testa a mano sinistra vi e la sacrestia, et a mano destra vi e un piccolo camerino seù stipo dove si conservano l’ornamenti di detto al- tare, nella quale vi si celebra la messa ogni giorno per divozione del Barone dalli sacerdoti del clero del- la chiesa matre di Malvito et detto Barone corrisponde al detto clero carlini trenta sei l’anno, in detta cappella vi sono due calici due Panni di lania per l’altare ed tutti li vestimenti necessari della messa”.

Una campagna di scavi appropriata, consentirebbe di collocare tale cappella e altri elementi, ad oggi sconosciuti e non visibili, nella loro giusta dimensione storica e culturale.

Sul versante di ponente si trova una cisterna di forma rettangolare, quest’ultima è visibile per il crollo parziale della volta a botte che la copriva ed è intonacata alla parete con malte idrauliche, un tempo sicuramente utilizzata per la conservazione delle derrate alimentari.

Sul versante di ponente si trova una cisterna di forma rettangolare, quest’ultima è visibile per il crollo parziale della volta a botte che la copriva ed è intonacata alla parete con malte idrauliche, un tempo sicuramente utilizzata per la conservazione delle derrate alimentari.

Le neviere (grotta, cantina o locale apposito, destinato in passato a deposito della neve, per il raffreddamento di cibi e bevande, anche utilizzata per la conserva di alimenti facilmente deperibili. Non di rado con il termine di neviera viene indicata la ghiacciaia. Invece di prelevare lastre di ghiaccio si accumulava la neve nel locale e la si pressava), ad esempio erano particolari stanze adibite ad uso di ghiacciaia. Qui un tempo veniva immagazzinato il ghiaccio, utilizzato per conservare le vivande e derrate alimentari. La neve veniva raccolta sulle montagne e, dopo essere stata compressa in sacchi di canapa, era condotta al Castello e conservata, appunto, nelle neviere.

Il torrione, di forma cilindrica, detto Mastio, è alto 17 metri, ha una circonferenza di 36 metri e uno spessore della parete muraria di circa 3 metri, in cui si svolge una scaletta ad elica molto stretta, che comunica con i tre piani e con la terrazza di copertura.

Il torrione, di forma cilindrica, detto Mastio, è alto 17 metri, ha una circonferenza di 36 metri e uno spessore della parete muraria di circa 3 metri, in cui si svolge una scaletta ad elica molto stretta, che comunica con i tre piani e con la terrazza di copertura.

Alla terrazza si accede anche mediante la scala esterna in muratura, impostata su archi rampanti, addossata alle mura del castello e collegata con la torre attraverso un ponte in ferro (un tempo mobile).

La realizzazione del mastio viene attribuito ad epoca Normanna, evidentemente perché messo in relazione con la torre normanna impropriamente detta di S. Marco Argentano, ma della quale si differenzia per alcuni aspetti strutturali, quali il materiale di costruzione (che è nel nostro caso in pietra, mentre l’altro è in muratura tufacea).

Gli elementi orizzontali, che risultano voltati a S. Marco, a Malvito sono con solai a travi lignei, sebbene il sola- io di copertura, dalle poche tracce visibili rimaste, sembra che sia stato sostenuto da una volta, (interventi sicuramente di epoca successiva).

Nonostante queste considerazioni, l’analogia con il torrione di Caserta vecchia di epoca sveva ci porta a datarlo a tale periodo e quindi Svevo anche quello di S. Marco.

Proprio durante il periodo di Federico II in virtù di particolari leggi sull’ordinamento militare, molti castelli furono costruiti ex novo e le fortezze esistenti che presentavano particolare importanza nell’organizzazione difensiva del territorio furono recuperate ed utilizzate, uniformandone la configurazione architettonica alle nuove costruzioni.

Non sappiamo se il castello, e quindi il mastio, furono oggetto di manutenzione e restauro poiché quando fu iniziata da parte dei provisores castrorum, tra il 1230-1231, l’inchiesta de reparecione, la torre con astraco a cielo, parapetti e merlo- ni (che in un apprezzo del 1775 risultavano già distrutti sfregiata nella sommità da un fulmine, come anche dalla antichità della medesima) è composta da tre stanze, e durante il vice regno spagnolo viene adibita a carcere per gli uomini, mentre le donne venivano rinchiuse in un corpo ora non esistente in prossimità della cisterna, e divisa in più ordini per i carcerati. In essa vi sono praticate varie aperture per dar luce ai suoi ambienti munite precedentemente di grate di ferro per protezione dei rei.

Proprio sotto una di esse, al terzo piano, fino agli inizi del secolo, c’era una epigrafe incisa su un masso di tufo quadrato do- ve si leggevano alcune lettere: FRANC SN ERAS DSA ed uno stemma murato sulla torre, in seguito tolto ed andato disperso: probabilmente il nome ed il blasone di uno dei Sanseverino.

Mastio dopo il terremoto del 1905.

Una seconda entrata si trova in corrispondenza del pianterreno che lo illumina e da cui si accede alla scala ricavata nella muratura.